OKRというゴール設定テクニックがある。

「Objective and Key Result(目標と主な結果)」の略で、企業のチームメンバーそれぞれの目標と期待されている結果を明確にし、組織のオペレーションとコミュニケーションを効率化するためのシステムだ。1970年代にIntelがこのシステムを採用して以降GoogleやLinkedInなど数々のシリコンバレー企業がこのシステムを実践している。

OKRのメリット

OKRを組織に導入するメリットはいくつかあるが、一番大きなメリットはゴールを明確にすることによって何にフォーカスするべきなのか、何を無視しても良いのかをクリアにできることだろう。そして、OKRは会社全体に公表されるのでコミュニケーションの効率化にも繋げることができる。

OKRのプロセス

まず四半期ごとに会社全体のOKRを設定する。

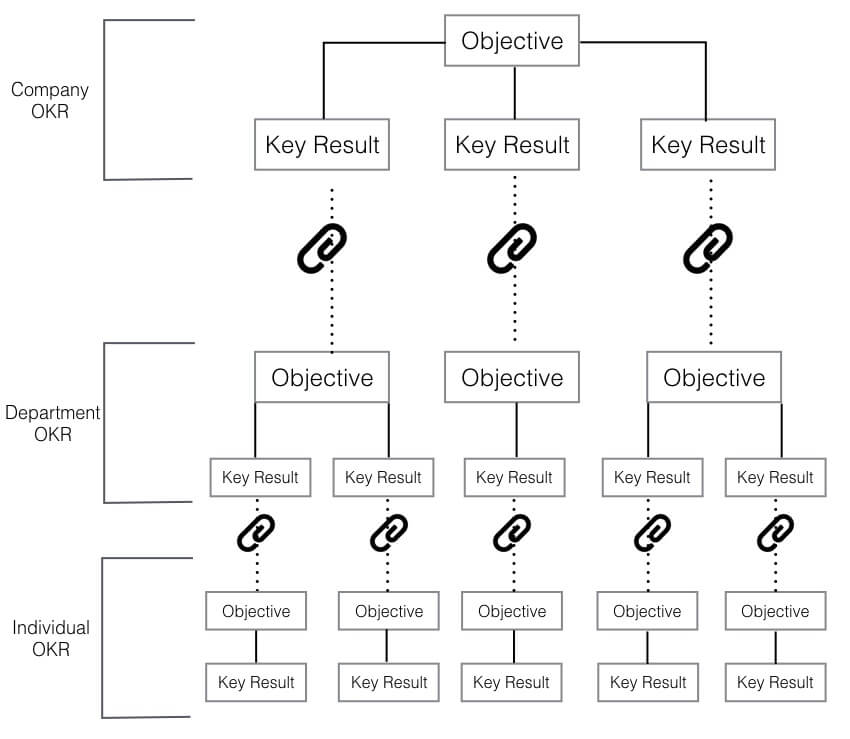

これは社長や役員の話し合いで決められることが多い。会社全体のOKRは各チームリーダーや部署のリーダーに共有され、その内容を基に次は自分が担当するチームや部署のOKRを設定する。この時留意してほしいことは、会社全体のOKRとの整合性だ。チームや部署のOKR設定が済んだらチームメンバー全員に内容を共有し、その後チームメンバーが個人のOKRを設定する。個人のOKRは、チームリーダーとの複数回の一対一ミーティングを経て、そこで受けたフィードバックの内容を反映させながら固めていく。特に注意深く見るべきなのは、チーム全体のOKRとの整合性と高い目標が掲げられているかだ。

但しこのミーティングの場は、チームが実践すべきことや新たなアイディアなどをチームリーダーに提案する機会にもなるため、話し合いの中でチームリーダーがチームのOKRの修正を検討するきっかけになることもあれば、時には会社全体のOKRの見直しに繋がることもある。

全メンバー、チーム、部署、会社全体のOKRが確定したら、全てのOKRを会社全体に公表し、いつでもアクセスできる場所にファイルを置く。

OKRの設定

OKRの設定のポイントは以下を見てほしい:

- OBJECTIVE (目標)

- 野心的であり、チーム全体そして会社全体で整合性がとれていること。

- 定量的である必要は無い。

- ここでのポイントは、少し高めの無理をした設定にする事。

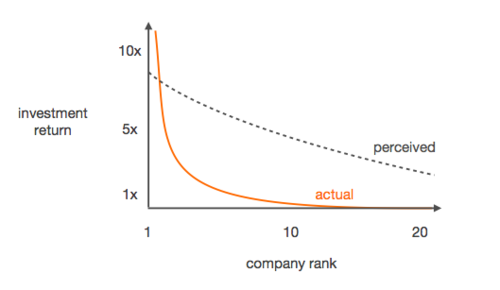

100%以上を出し切らないと100%の達成率には届かないように、目標値を高めに設定することによって人はより効率よく働く工夫をするようになり、結果的に本人の成長に繋がったりする。100%出し切って6割〜7割ぐらいの達成率がちょうど良い。

- KEY RESULTS(主な結果)

- 1つのOBJECTIVE(目標)に対して1から最大4つのKEY RESULTSを設定する。

- 目標の達成度を測るために必要となるため、定量的な要素を含める必要がある。

- 客観的に評価できるような内容で設定する。

例1(プロダクトの場合):

OBJECTIVE(目標) 最も使いやすいニュースアプリを作る KEY RESULTS(主な結果) ロードタイムを30%削減 新規登録ファネルの達成率20%増 3月10日までにバージョン2をデプロイ

例2(コミュニティーの場合):

OBJECTIVE(目標) アクティブなコミュニティーを結成 KEY RESULTS(主な結果) 1ユーザーあたりの掲示板投稿数を50%増 返信率を30%増 新たなキャンペーンを3つローンチ

会社全体とチームや部署のOKRは最大5つまで、個人のOKRは最大3つまで設定することができるが、目標に更にフォーカスしていくためには、OKRの数は少ない方が良いだろう。

OKRの評価

四半期が終わったら、個人で設定したOKRの達成率を個別に振り返る。全社メンバーを集めて、チームや部署そして会社全体の達成率を評価する。

例1(プロダクトの場合):

OBJECTIVE(目標) 最も使いやすいニュースアプリを作る(以下の結果から算出する平均達成率は、71%) KEY RESULTS(主な結果) ロードタイムを30%削減(19%削減を達成、達成率63%) 新規登録ファネルの達成率20%増(10%増加、達成率50%) 3月10日までにバージョン2をデプロイ(3月10日に無事ローンチ、達成率100%)

例2(コミュニティーの場合):

OBJECTIVE(目標) アクティブなコミュニティーを結成(以下の結果から算出する平均達成率は、59%) KEY RESULTS(主な結果) 1ユーザーあたりの掲示板投稿数を50%増(返信率40%で、達成率80%) 返信率を30%増(返信率20%で、達成率66%) 新たなキャンペーンを3つローンチ (1つしかローンチできず、達成率33%)

その他のポイント

Key ResultとObjectiveの整合性:会社のKey Resultsは、それぞれの部署または個人のObjectiveに紐付く。部署のKey Resultは、下図のように、その組織に属す部署または個人のObjectiveに紐付ける必要がある。

組織図が重要:チームの目的を明確にし、各メンバーが適正なチームに配置されているのかを確認するためには組織図を設計する必要がある。組織図がちゃんと設計されていないと、OKRの設定自体が難しくなったりレポートラインが複雑になってしまう。

しつこいと思うほどOKRについて話す:特に最初にOKRを導入する組織が陥りやすい失敗は、OKRの設定は出来たものの、その後のコミュニケーションに活かすことができず放置してしまうというケースだ。だからチームや会社全体のミーティングでは必ずOKRを見ながら会議を進行するべきだし、日々のコミュニケーションでもOKRについての会話が起きるようにメンバー1人1人が推進していく必要がある。特にチームリーダーや会社の経営メンバーはしつこいと思うほどOKRについて語るくらいがちょうど良い。

OKRの導入は5人から:まだ2人や3人しかいないスタートアップの場合は、人数が少ないためOKRを導入する必要はないかもしれない。でも、メンバーが5人以上になった時点で、目標をより正確に共有するための手段としてOKRの導入を推奨する。

結果の達成率よりもプロセスが大事:OKRは、コミュニケーションの効率化やメンバー1人1人の目標を明確にするためのシステムであり、結果の達成率ばかりを気にする必要は無い。連続で低い達成率であった場合でも、考えるべきはOKRの設定方法や目標達成に向けた取り組み方、人員体制などの見直しを行う必要性があるかどうかだ。

このOKRというシステムを確実に実践するためには、メンバー1人1人の協力と、かなりの努力が必要となる。でも的確に実施することができれば、たくさんの無駄をなくし、組織のフォーカスをより高めることができる。みんなも自分たちの組織で是非実践してみてほしい。

====================

起業家向け相談会「Startup Office Hours」開催中!

起業を考えている、又は既に起業されている方々のメンタリングを行います。「スタートアップの基盤」「アイディアの検証方法」「プロダクトデザイン、UXの設計」「データ分析・アナリティックス」「創業メンバーの働き方」「起業家のサイコロジー」「経営コーチング」「資金調達・事業戦略」等、

何でも相談にのります!ご応募はこちら!

====================